スケソウダラ速筋由来タンパク質研究で新たな成果 ヒト試験で初めて速筋線維横断面積の増加を確認

2025年09月22日

株式会社ニッスイ(代表取締役 社長執行役員 田中 輝、東京都港区)の食品機能科学研究所では、白身魚であるスケソウダラのタンパク質(Alaska Pollack Protein、以下APP)の筋肉増加効果について、2009年よりさまざまな大学や研究機関と共同研究を行い、成果を発表してきました。現在は、このAPPをスケソウダラの「速筋由来タンパク質」として、研究で得た筋肉増加効果の認知向上に継続して取り組んでいます。

このたび、その研究の一環として、順天堂大学と共同で、APPを含んだ食品の摂取がヒトの骨格筋の機能に及ぼす影響を検証するパイロット臨床試験を実施しました。

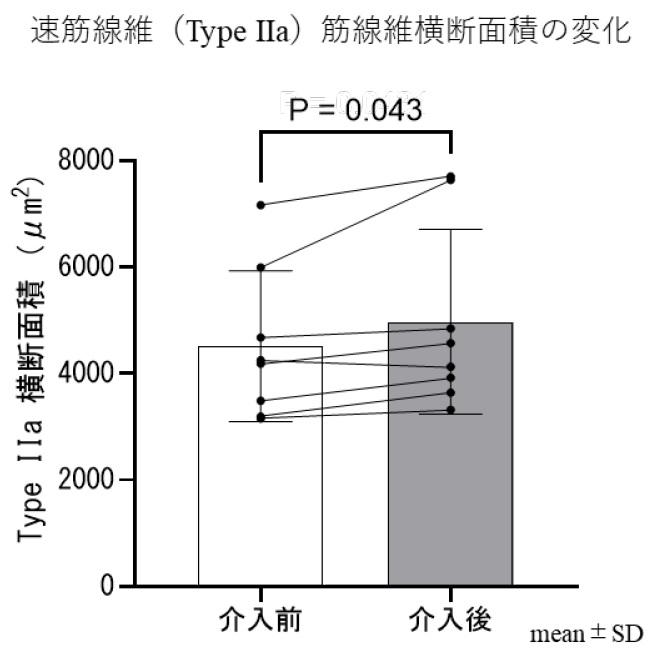

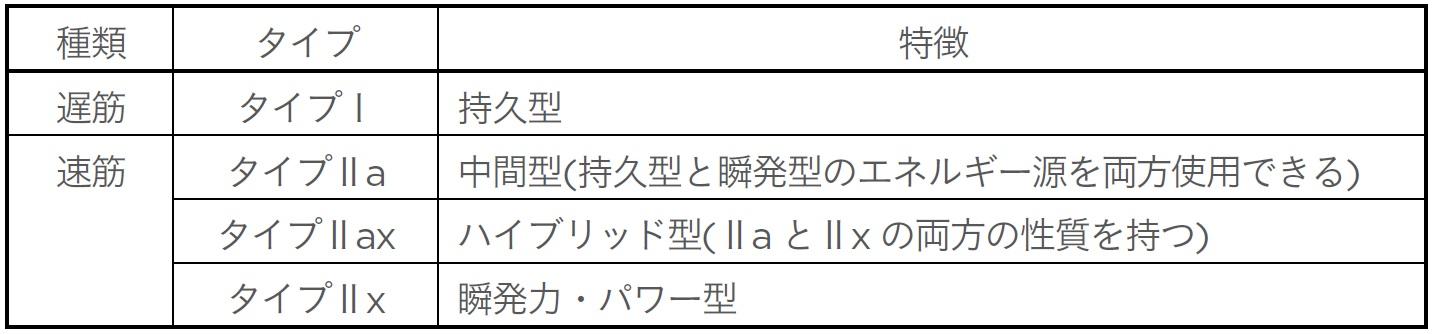

その結果、12週間のAPPの継続摂取後に筋生検法(*1)により外側広筋(*2)を採取し、免疫蛍光染色(*3)により筋線維をタイプ別(*4)に本数および筋線維横断面積を解析したところ、速筋線維タイプⅡa(持久型と瞬発型のエネルギー源を両方使用できる中間型)の筋線維横断面積に有意な増加、速筋線維タイプⅡx (瞬発力・パワー型)の筋線維構成比に増加傾向が認められました。また、体脂肪率の有意な減少、体重あたりの四肢骨格筋量の増加、膝を伸ばす筋力の増加傾向が確認されました。

上記の結果は、一般社団法人日本体力医学会が主催した第79回日本体力医学会(2025年9月17日~19日、立命館大学びわこ・くさつキャンパス)において、9月19日に発表しました。

■スケソウダラ由来の速筋タンパク質摂取がヒト骨格筋の機能に与える影響

白石 魁人1)、宮本(三上) 恵里1)、寶川 美月2)、神谷(齋藤) 未花3)、吉原 利典1)、

膳法 浩史4)、内田 健志5)、加藤 綾華5)、吉田 恵里子5)、 福 典之1)

1)順天堂大学、 2)淑徳大学、 3)日本体育大学、 4)東京聖栄大学、 5)株式会社ニッスイ

【研究概要】

対 象:成人男性9名、解析対象はうち8名

摂取条件:APP 4.5gを含むフィッシュソーセージを毎朝1本、12週間継続して摂取

測定項目:DXA法による身体組成測定

Biodexによる等速性膝伸展筋力測定(180°/s)

外側広筋の筋生検と免疫蛍光染色による筋線維解析

【主な結果】

・速筋線維タイプⅡaは、筋線維横断面積は介入前で4509.7µ㎡のところ、介入後は4967.0 µ㎡と、統計学的に有意な増加(P = 0.043)が認められました(図)。

・瞬発力・パワー型の速筋線維タイプⅡxにおいて、筋線維構成比は介入前で10.2%のところ、介入後は14.6%(P=0.064)、筋線維総構成面積比は介入前で7.3%のところ、介入後は11.4%(P=0.063)と増加傾向が認められました。

・体脂肪率が介入前では14.9%のところ、介入後は13.4%と有意に減少しました(P=0.002)。

・四肢骨格筋量(体重比)が介入前では37.5%のところ、介入後は38.6%と有意に増加しました(P=0.029)。

・膝伸展筋力(180°/sの高速:主に速筋線維が貢献)が介入前では149.2 Nmのところ、介入後は154.2 Nmと増加傾向となりました(P=0.081)。膝伸展筋力(60°/sの低速:より遅筋線維が貢献)では、介入前後で変化はありませんでした。また、膝伸展筋力の変化量と、速筋線維タイプⅡxの筋線維構成比の変化量に相関関係が認められました。

ヒトの大腿四頭筋の速筋線維タイプⅡaは、瞬発力を司る速筋の特性も持っていますが、遅筋の特性も持っているため、立ち上がりや持久的な日常動作(歩行など)にも関与しており、その太さの変化は筋機能に関連する重要な指標の一つと考えられます。これまでAPP摂取と筋線維の関係については動物実験などの知見が中心でしたが、本試験はヒトにおけるAPP摂取による筋線維径の変化を明らかにした初めての報告です。今回の結果は、スケソウダラの速筋由来タンパク質の栄養学的な特徴を理解する上で有益なデータであり、今後の研究の基盤となると期待されます。

ニッスイは、これからも水産物が持つ特徴的な機能に着目した研究を継続するとともに、その成果を活用して、人々の健康的な生活に貢献する商品の開発をすすめていきます。

*1 筋生検法

筋肉の組織の一部を採取して顕微鏡で観察する検査方法。

*2 外側広筋

太ももの外側にある大腿四頭筋の一部で、膝を伸ばす作用を持ち、歩行時の膝の安定を保つ。

*3 免疫蛍光染色

蛍光色素を付けた抗体を用いた、特定のタンパク質を可視化する方法。顕微鏡で観察することで、細胞のどこにそのタンパク質が存在しているかを確認できる。

*4筋線維のタイプ

以上